Case Study#7 'Getting a Grip' (2019) smart design X OXO

- 성식 공

- 2021년 1월 11일

- 4분 분량

최종 수정일: 2021년 1월 13일

“”” ‘경험’ 이라는 가치를 조사할 때, ‘촉각’ 이 가지는 의미”””

0. 감각이라는 키워드를 생각해낸 계기

문득 이런 생각을 한 적이 있다. ‘TV 프로그램의 마크로 트렌드(트렌드 코리아에서 본 용어인데 이렇게 쓰는게 맞는지 모르겠다ㅎ.ㅎ)가 사람의 감각을 기반으로 하여 바뀌어온 것은 아닌지’ 초등학생 시절 (기억이 나는 가장 먼 과거)에는 “나는 가수다(2011)”나 “KPOP STAR(2012)”, “히든 싱어(2012,13)”와 같은 노래(청각)을 위주로 컨텐츠를 구성하는 프로그램들이 편성표의 황금 시간대를 주로 차지하고 있었다. 그리고 조금 시간이 지나자 “마스터 셰프 코리아(2012)” 등의 요리 프로그램(미각)이 하나 둘 생겨나기 시작하더니 “냉장고를 부탁해(2014)”, “백종원의 3대천왕(2015)” 등 음식(시각+미각)을 주로 하는 프로그램이 성행하였다. 그런가 하면 “삼시세끼 시리즈”(2014~2020) 등 여행과 음식을 동시에 (사각+a, 미각) 컨텐츠로 집어넣은 프로그램은 최근까지도 꽤나 성황리에 종영한 바 있다.

물론 내 취향에 따라 본 문화컨텐츠였기 때문에 다소의 편향이 있을 수는 있겠지만 중요한 것은 ① 시대를 아우르는 컨텐츠의 비밀에는 그 시대를 유행하는 ‘감각’이 있을지도 모른다는 생각이었으며, 이 고민은 현재까지 이어온 바, ② 적어도 그렇다면 그런 컨텐츠들이 하나의 감각이라는 특성(column)으로 분류될 수 있는지에 대한 단순한 궁금증이었다.

이러한 고민들은 또 최근 가장 많은 관심을 받고 있는 컨텐츠 플랫폼인 YouTube*들을 보며, 또 이제껏의 다양한 CaseStudy**로의 소소한 경험들로 미루어 보아, 이들이 제공하고자 하는 가치, 그리고 소비자들이 이로 인해 전달받고자 하는 가치가 어떠한 ‘경험’에 있기 때문이라는 나름의 결론에 도달하게 되었다.

*YouTube : 유튜브의 유행 컨텐츠에도 특정 부류가 있는 경우가 대다수인데, 그 안에 다양한 종류의 경험들이 숨어있다. 게임 스트리밍, 플레이리스트 채널, ASMR, 애완동물 채널, 커플 채널 등등은 다 그에 관련된 경험들을 사람들이 가장 손쉽게 접근할 수 있게 해준다. 물론 이러면서도, 유튜브나 그에 준하는 컨텐츠의 트렌드는 시간이 지나며 지속적으로 복잡 다양하게 변화할 것이기 때문에 앞으로의 변화에 대해서는 나도 잘 모르겠다. (...)

**CaseStudy : 다양한 UX기반의 경험기반 제품들이 단편적인 기술력보다 시장을 이끌고 있다는 공통점. 이는 실제로 많은 트렌드 서적에서도 흔히 볼 수 있는 견해이며, 블로그에 미처 올리지 못한 케이스 스터디들도 모두 이와 같은 공통점 아래 묶일 수 있었다.

이러한 결론은 또 역시 자연스럽게 사람이 ‘경험’이라는 것을 어떻게 겪게 되는가에 대한 고민에 나를 이르게 했고, 공학도로서 이에 대한 답변은 사뭇 단순했다. 인간을 포함한 모든 생물이 그렇듯, 경험은 다섯 가지 감각, 오감을 통해 우리에게 전달되는 것이다.

감각에 대한 짧은 지식과 잡담.

① 과학적으로 엄밀히 말하자면 감각은 생물이 ‘외부 영역’을 자신의 감각기관의 한계치 내에서 인식하는 활동 • 그로 인해 얻은 경험이다. 다시 말해 감각 자체로 얻은 정보가 외부 그 자체를 대변할 수는 없다. 아주 간단한 예로 가시광선과 자외선, 적외선 등의 경우가 있다. (더 드라마틱한 경우, 중력에 의한 공간 자체의 휘어짐, 시간과 공간이 실은 하나의 연결된 물리개념이라는 것 등.. 이 있다.)

② 위 때문에 감각은 개체마다 차이가 있게 나타난다. 일례로 개와 인간의 감각은 다르다. 개의 후각은 인간보다 약 10^4배 좋다고 알려져 있다. 그러나 실은 조금만 더 생각해보면 같은 사람끼리의 감각도 제각기 다른 것을 알 수 있다. 주관적으로는 음식, 음악적, 미술적 취향에서부터 인류학적으로는 실제 동북아시아인의 경우 고수(향신료) 특유의 비누향을 더 예민하게 느끼는 감각 유전자가 확률적으로 훨씬 많다고 한다. 반대로 서양인의 경우 동양인 보다 신 맛을 느끼는 유전자가 더 적다. 이 때문에 서양 요리에는 레몬즙/껍질을 자주 사용하는 음식 문화가 종종 있지만 (산뜻한 요리의 경우 lemon zest를 대부분 사용한다.) 동양 음식의 경우 그와 같이 먹는 경우는 드물거나 빈도수가 훨씬 적다. 철학적으로는 (짧은 지식이지만) 임마누엘 칸트가 그의 저서 ‘순수 이성 비판’에서 이러한 경험의 본질에 대해 논하고자 하였다.

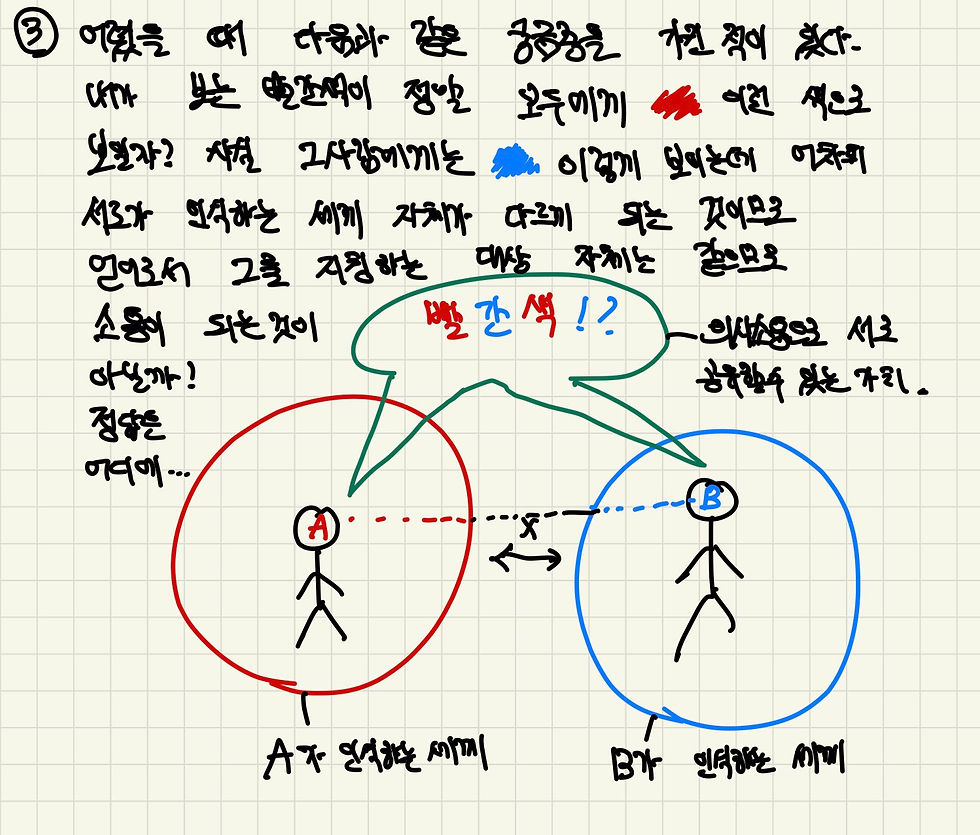

③ 어렸을 때 다음과 같은 궁금증을 가진 적이 있다. 내가 보는 빨간색이 정말 모두에게 ‘빨간색’ 이런 색으로 보일까? 사실 그 사람에게는 ‘빨간색’ 이렇게 보이는데 어차피 서로가 인식하는 세계 자체가 다르게 되는 것이므로, 언어로서 그를 지칭하는 대상 자체는 같기 때문에 소통이 되는 것처럼 보이는 것이 아닐까? 정답은 어디에...

2.‘경험’을 구현할 때, ‘촉각’ 이라는 것. (‘Getting a Grip’의 내가 생각한 의미)

감각에 대해 극히 주관적인 의견을 덧붙여보자면 흔히들 시각에 인간이 가장 영향을 받는다고들 하지만 나는 개인적으로, 궁극적으로는 가장 본질이 되는 감각은 촉각이라고 생각한다.

고등학생 시절 나의 과학과 공학(?)에 대한 가치관 형성에 상당 부분을 차지하는 과학자인 미치오 카쿠의 저서에는 내가 빌려 쓰기 참 좋아하는 ‘동굴인간 원리’라는 비유가 나온다. 간단히 설명하자면 인간은 태초에 동굴에 살던 원시적인 그 상태, 즉 ‘자연’스러운 상태를 대부분 ‘선호하는 가치’로 여긴다는 이론이다. 책에서 저자는 그 예시로 안경--렌즈의 발명--LASIK 수술의 발명이나, 컴퓨터--핸드폰의 소형화 등을 꼽았다. 비슷한 맥락으로 흔히들 드는 것이, 인터넷, 텔레커뮤니케이션 드의 발달로 여행/국가간 유동 인구 수가 줄어들 것이라고만 여겼던 미래학자들의 예측이 단순한 오산이었고 오히려 ‘직접 가보는 것’에 대한 가치가 강조되어 그 수가 더 늘어난 것을 꼽는다.

이러한 이야기들을 왜 하냐면, 난 청각/시각이 기술적으로 구현하기 가장 쉽고, 촉각이 구현하기 가장 까다롭다고 생각하기 때문이다. (미각, 후각은 피로감을 매우 쉽게 느끼는 감각으로 비교하기 다소 부적절해서 +사실 그리고 거기까지는 아직 잘 모르겠어서ㅎ+ 여기서는 빼고 생각해 보도록 하였다.) “도시는 무엇으로 사는가”의 저자 유현준 교수 역시 비슷한 견해를 내비치는데, 위의 책 내용을 보면 ‘사람들은 VR이나 그를 뛰어넘는 기술이 나온다고 할 지라도, 직접 세상 밖으로 도시로, 건물로 나아 사람들을 보고, 또 만나기를 바랄 것’ 이라는 내용이 있다. 그렇기 때문에 현대 기술의 종합으로도 구현해낼 수 없었던 촉각, 적접 자신과 객체가 맞닿는 그 감각이야 말로 가장 긴밀한 감각이자, 가장 진한 농도의 경험(무의식 속에 박힐만큼)을 제공하게 되는 것이 아닐까(그렇기 때문에 텔레커뮤니케이션적으로 촉각을 구현할 수 있는 기술이 구현된다면 그는 정말 큰 혁신이 될 것이라는 생각과 함께) 하는 생각이 케이스 스터디 내내 들었다.

‘직접 사용해본다’, 혹은 ‘경험해본다’라는 말은 언어학적으로는 어떨지 몰라도, 결국 ‘직접 그 물리적인 장소에 가서 해본다’는 성격이 강한데, 이 과정에서 ‘촉각’이라함은 거의 곧 내가 그곳에 있다는 것 자체를 인식시켜주는 가장 필수적인 필요조건이지 않을까-하는 나름대로의 결론과 함께 케이스 스터디를 마쳤다.

댓글